まずは曲を聴いてみましょう!

曲リンク

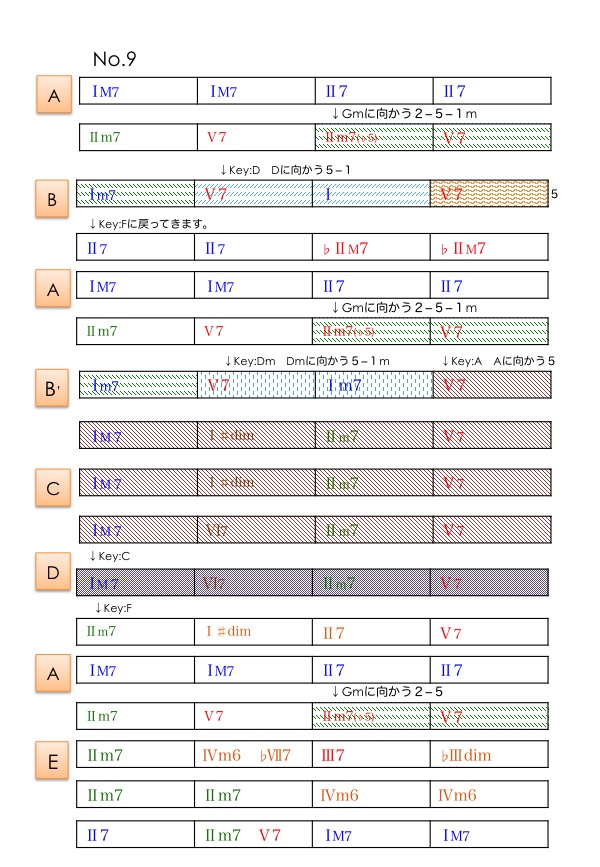

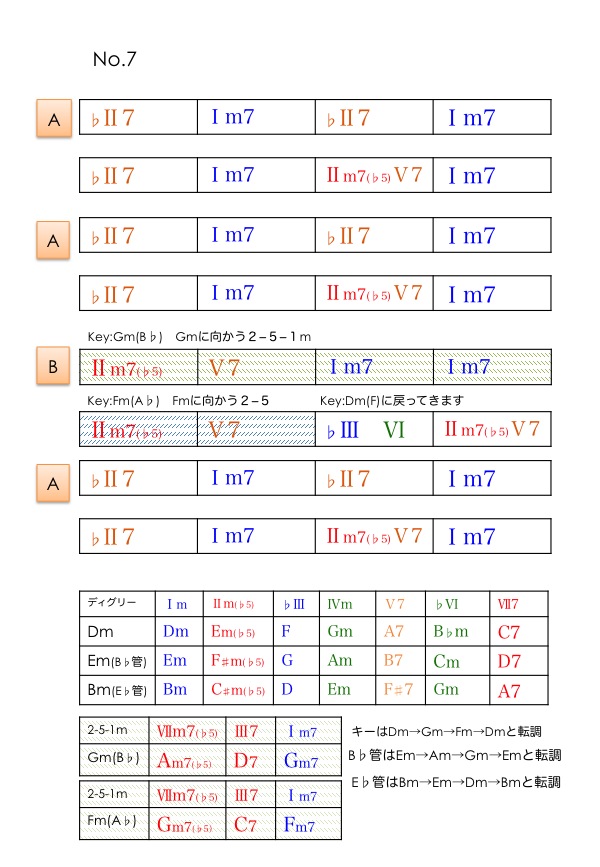

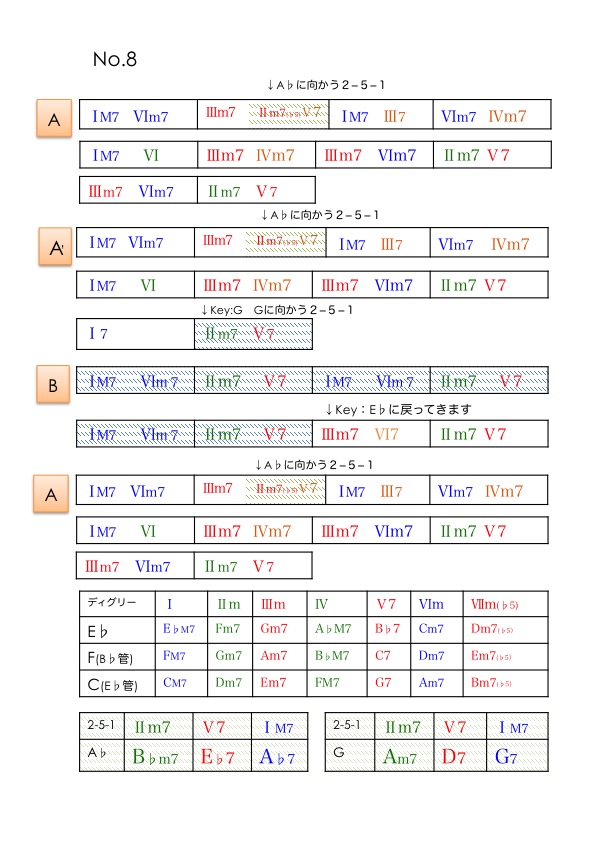

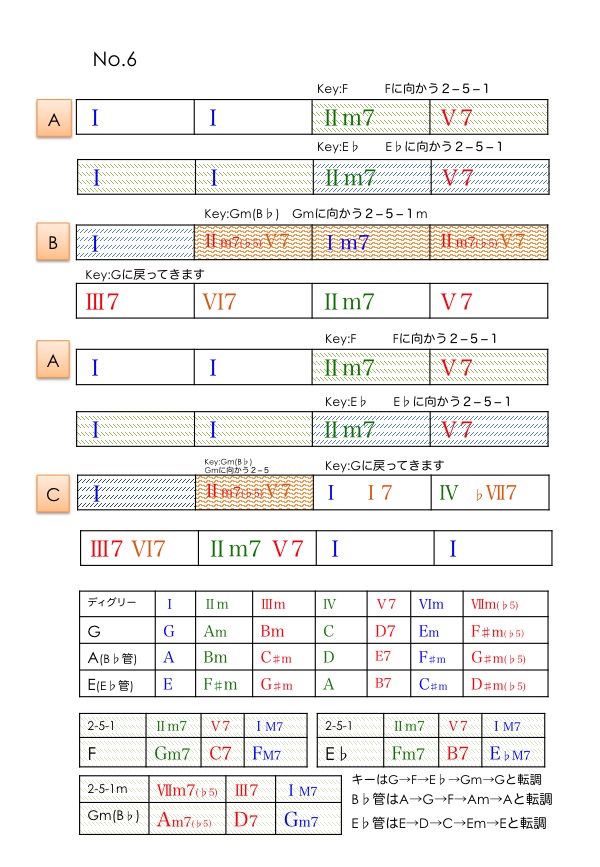

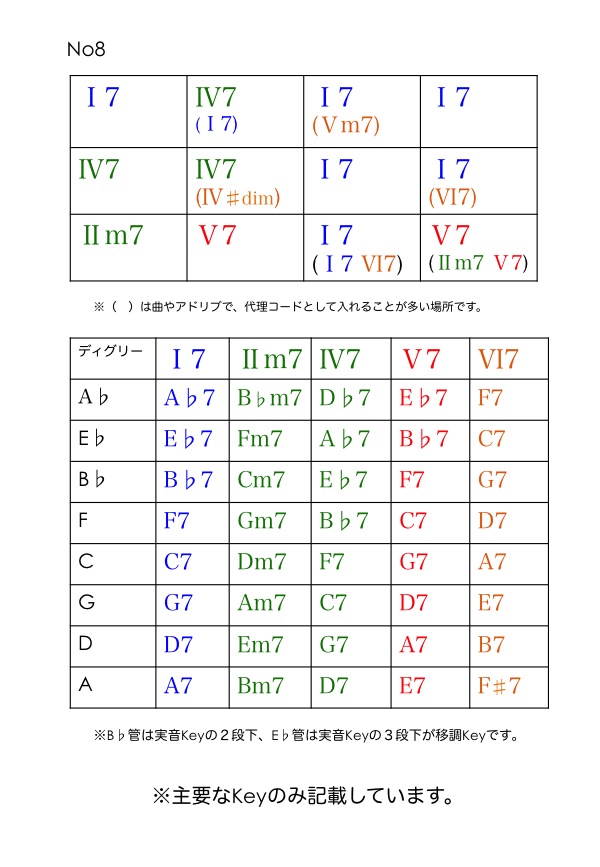

コード進行をチェックしましょう!

ディグリーの詳細はこちら

「リズムサイドのポイント」

この曲は「ボサノバグルーヴ」でプレイされます。

基本ボサノバはテンポが遅い事が多いのですが、

この曲は割と早めのテンポでプレイされます。

なので、「2ビート(2拍子)」

の感覚を失って、「タテノリ」になり

バンド全体のリズムがチグハグに

なってしまうことが多いです。

なので、しっかり

「ボサノバ基本パターン」を体にいれて

自然に2ビートでのれるように、

まずはイメージを掴んでみて下さい。

その上で、

この曲は1コーラスが68小節と

とても長いです!

でも、原曲はギターの弾き語りで

そんなに「ダイナミクス」で

ストーリー展開をつけてはいません。

これもボサノバ特有のマナーなのですが、

「ダイナミクス(音量)」ではなく、

「ハーモニーで会話する!」

譜面を見て頂くとよくわかりますが、

非常にコロコロ転調しています。

この転調自体が

ストーリー展開となっているのです!

そして、ソリストはこのコード進行に沿って

ハーモニーで駆け引きをしてきます。

その時に、音量で仕掛けてしまうと

肝心の細かいハーモニーが聞こえなくなってしまいます。

なので、リズム隊に求められるのは

「ダイナミクス以外で会話をすること。」

ベースやギター、ピアノなど

コードに関わる楽器は

「裏コードの駆け引き」などが

代表的な会話の仕方です。

ドラマーは「2小節パターン」や

「ボサノバフィルイン」などで

パーカッション的にバンド全体に

色彩を付けるようなアプローチが

求められることが多いでしょう。

「リードサイドのポイント」

この曲は「転調」にどう対応するかが鍵です!

大胆に言ってしまうと、

この転調にしっかり対応して

スケールを変えるだけで

ストーリー展開できてしまいます。

そのくらいコロコロ転調していますので

それ自体が劇的な変化を付けてしまっているのです。

なので、まずは大づかみに

転調の動きを見ていきましょう。

メインキーは「F」

そこからすぐに

「4度転調」して「Gm(B♭)」

さらにすぐに

「6度転調」の「D」へ

厳密に言うとまたすぐに

「2度転調」してGへ

※ここは短いので無視してもOK。

そして再びメインキーの「F」

に戻ってきます。

ここまでが「Aメロ」「Bメロ」の

16小節間で起こっています。

さらに突っ込むと、

「Bメロ」最後の「♭II△7」

これは「サブドミナントマイナー」の代理。

なので、キーFの「ブルーノート♭3」で

フレージングするとばっちりハマります。

そしてここからさらに転調の嵐が続きます!

「Aメロ」ははじめと同じなのですが、

「B’メロ」がかなり変わります。

まずキー「D」に転調していたところが、

「同主調」の「Dm」へ

これはメインキーの「F」から見ると

♭の数が同じ「平行調」の関係なので

変わりません!(ちょっと楽ですね。笑)

でもすぐに

「3度転調」してキー「A」になります。

そしてキーAの状態が

「B’Cメロ」通してしばらく続きます。

でも、その中に「I#dim」という

特殊なコードが出てきます!

でも、これは「VI7」の代理。

つまり「盛り上がりコード」です!

なので、「簡単オルタード」や

「ブルーノート」で対応しておけば

問題ありません。

そしてそこから「Dメロ」で

「5度転調」してキーCになります!

そしてすぐにまたメインキーの「F」

に戻ってくるので、かなりめまぐるしいです。

しっかり整理しておくことが大事です。

さらに転調こそしないものの、

最後の「Eメロ」はちょっと見慣れない

メジャースケール以外の音でできている

「ノンダイアトニックコード」が出てきます。

「IVm6-♭VII7」ですが、

これは「サブドミナントマイナー2-5分解」です。

なので、やはり「ブルーノート♭3」を

入れるとハマります。

また「♭IIIdim」も少し出てきますが、

これは「トニックディミニッシュ」と言います。

要はちょっとブルージーな響きのする

「盛り上がりコード」です。

やはり「ブルーノート♭3」で

対応できます。

全体通して難しそうに見えますが、

1つ1つ整理していけば

必ずアドリブできるようになります。

シンプルに捉えて、

とにかく数小節先を見る

セッション的スピード感を鍛えるには

最適の曲です!

「ストーリー展開」

「ABAB’CDAE構成」と

かなり複雑です。

なので、クライマックスを決めて、

そこに向けて徐々に盛り上げていくイメージが

基本として曲に合うと思います。

ここは意見の分かれるところですが、

多い意見としては

「Dメロ」または最後の「Eメロ」

のどちらかを

クライマックスに感じる人が

多いようです。

細かくストーリーを考えるよりも

まずは転調にしっかり乗り切り、

自分がクライマックスだと思うところで

リズム等で変化を付けて盛り上げる!

こんなシンプルな発想が

この曲のアドリブには合うと思います。

また、1コーラスが長いので

基本的に2コーラス以上とると

まとまらずに嫌がれるでしょう。

1コーラスでばっちり歌いあげてみて下さい!

Category Archives: スタンダードナンバー攻略

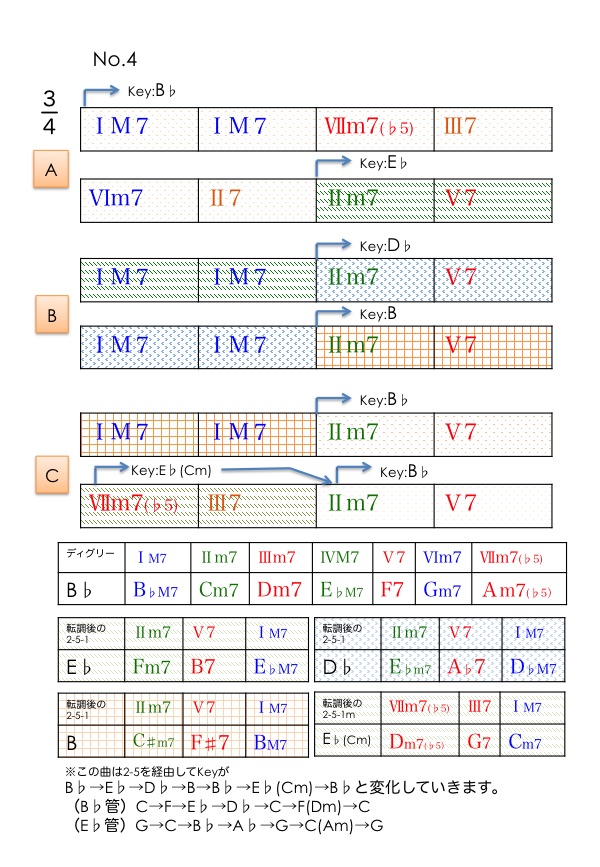

【bluesette 曲解説】

まずは曲を聴いてみましょう!

曲リンク

コード進行をチェックしましょう!

ディグリーの詳細はこちら

「リズムサイドのポイント」

この曲のリズムのポイントは

なんと言っても「3拍子」

という事に尽きるでしょう。

ちなみに、「ドロップ」は

「3拍子1拍目パターン」で

いわゆるワルツの「ブンチャッチャ」

が基本になっています。

でも、テーマのメロディを

聴けば分かるように、

「シンコペーション」が多用されています。

3拍子に慣れていない人は、

これでリズムを見失ってしまう事が多いです。

なので、まずは「3拍子のドロップ」

の歌い方に慣れたら、

「シンコペーション」を入れても

しっかりリズムが取れるように意識しましょう。

その時、123と数えるのではなく、

あくまで体や足で、

ドロップを感じるように練習することがポイントです!

「リードサイドのポイント」

ソリストにとっては

この曲は3拍子である事に重ねて、

「転調」のお手本のようなコード進行!

というのも、苦戦するポイントでしょう。

メインキーは「B♭」

そこから「4度転調」(E♭)

さらに「短3度転調」(D♭)

もうひとつ「半音転調」(B)

これを経てから

メインキーのB♭に戻って来てから、

少しだけ再度「4度転調」(E♭)

にいってから、戻ってきます。

このように、

メインキーのB♭から見ると

全てよくある転調の型なのですが、

4小節ごとにガンガン変わってしまう

スピード感と、

さらに3拍子という条件が重なって

綺麗な曲調の割には、

アドリブの難易度が高い構成になっています。

まずはゆっくりと

各転調部分の「メジャースケール」の

「ピボットトーン」(前の調と転調先の調で共通の音を使った転調)

や、

「半音か一音の動きでスムーズに次のスケールに転調」

するような動きを練習すると、

とてもセンスのいい、自然な転調になります。

また、モロに「ビバップ」的アプローチで

「2-5フレーズ」を

ハメてしまうのも一つの手です。

「バップフレーズ」は

コードを単音で演奏しているようなものなので、

非常にコード感が出て、転調していく感じが

くっきり聞こえてきます。

ただし3拍子用に

まずは「簡単オルタード」で

リズムをアレンジする必要があります。

余裕があれば、是非チャレンジしてみて下さい。

「ストーリー展開」

まず、「イントロ」として

【B♭m7-B7(Im7-II♭7)】

という「同主調転調」を利用した

コード進行リフが出てきます。

また、これ自体はラテンなどで使われる

お決まりのコード進行です。

かなりカッコいいサウンドなので、

是非この曲のお決まりイントロとして

丸覚えしてしまいましょう。

また、「アウトロ」でも使われますので、

エンディングを上手く決めるためにも

必須のリフです。

アドリブ全体のストーリー展開としては

「転調に乗り遅れずにリズムで遊ぶ!」

というのが、原曲のトゥーツシールマンスも

実践している攻略ポイントです。

具体的には「シンコペーション」を多用しつつ、

1コーラス目「」

2コーラス目「」

と、大きくコーラス単位で

テクニックやコンセプトをまとめることが

大事になってきます。

コード進行自体が転調で劇的に動いていくので、

しっかりグルーヴにのり、

コード進行に遅れなければ、

それだけでスウィンギーでご機嫌なソロになります。

まずは、3拍子と転調に

気持ちよくノリ切ることを目指しましょう!

【in your own sweet way 曲解説】

まずは曲を聴いてみましょう!

曲リンク

コード進行をチェックしましょう!

ディグリーの詳細はこちら

「リズムサイドのポイント」

この曲はミドルテンポの「4ビート」で

プレイされる事が多いです。

とても綺麗なメロディの曲で

マイルスのバージョンが有名でしょうか。

マイルス以外にも沢山カバーされている

ジャズスタンダード中のスタンダード

と言っていいでしょう。

リズム隊的なポイントとしては

「バラードとミドルの間位の絶妙なテンポ」

というのが一番意識すべき点です!

ベースの視点からいえば

「2ビート」のラインなのか

それとも「4ビート」のラインなのか?

ドラマーの視点からいえば

「ブラシ」の方が雰囲気に合うか?

それとも「スティック」の方がいいか?

こういった判断が、

絶妙に難しいテンポです。

最終的にはソリストとの

駆け引きで決定していくことになります。

が、慣れないうちは、

自分の中のストーリー展開として

1コーラス目は「2ビート&ブラシで落とす。」

2コーラス目から「4ビート&スティックでスウィングさせる!」

のように、ある程度反応の型を作っておいた方が

周りを聴く余裕が生まれやすいかもしれません。

是非参考にしてみて下さい。

「リードサイドのポイント」

リズム自体はミドルの「4ビート」なので

そんなに苦戦はしないでしょう。

でも、コード進行が意外と

転調していて入り組んでいます!

この転調を綺麗に乗り越えるのが

この曲のアドリブソロとしては

一番の関門になると思います。

具体的には

メインキーは「B♭(Gm)」

そこから(Gmから見ると)

「半音転調」でキー「G♭」へ

そしてメインキーの「同主調」である

「B♭m」の「マイナーII-V」を経て

なんとメインキーの「B♭」へ解決!

これはジャズではよくある手法で、

ざっくり言うと、解決先が大事なので

ずっと「B♭」の「メジャースケール」

でフレージングしてしまっても

そんなに問題はありません。

コードの感じを精密に出したければ、

しっかり「B♭mのII-V」で

フレージングしてもよい。

位に大きく捉えておいた方が、

初めはいいでしょう。

さらに「Bサビ」で

かなり細かく転調します。

まずメインキーから見て

明るい「3度転調」であるキー「D」

に転調します。

そして「2度転調」である

キー「C」に行きます。

ここで戻るかと思いきや

「短3度転調」である

キー「D♭」のIIーVを挟んで

もう一度キー「C」のII-Vに戻ってきて

ようやくメインキーの「B♭」に

戻ってきます。

この「半音上のII-V挿入」

というのは、ジャズでよくある

コードの装飾方方法です。

「裏コード」の「II-V分解」

に由来しているのですが、

難しく感じる場合は

とにかく半音上の「メジャースケール」

で対応すればOKです。

また極端な話、1小節間だけの

短い部分転調なので

無視してそのままキー「C」

でフレージングし続けてしまってもOKです!

メインキーに戻るタイミングだけ

見失わなければ、意外と綺麗にサウンドします。

また、それぞれのキーで

「II-V」が出てきますが、

もちろん「バップフレーズ」や

「簡単オルタード」などで

コードを意識してアドリブしてもOKです。

が、そればかりにとらわれて、

全体のストーリー展開に意識が行かなくなると

バンド全体とのコミュニケーションが取れなくなります。

すると、綺麗だけれど

盛り上がりのないつまらないソロ

に苦労の割になってしまいます。

かっちりやるよりも、

大きく各キーのメジャースケールを

「ピボットトーン」や「半音、一音転調」で

繋げて、大きく歌うことが

実は隠れたポイントです!

「ストーリー展開」

構成は基本的な「AABA構成」です。

なので、転調を乗り越えつつ

2コーラス位でしっかり

ストーリー展開できると

まずは理想的です。

1コーラス目

【前半AA】「」

【後半BA】「」

2コーラス目

【前半AA】「」

【後半BA】「」

で大きくストーリー展開を考えましょう。

また、転調が多いので、

どちらかと言うとリズムで攻めたり

音域をオクターブ変えるなど、

分かりやすいテクニックで

ストーリーをまとめると

転調と相性がいいと思います。

是非バンド全体でスウィングさせて下さい!

【a night in tunigia 曲解説】

まずは曲を聴いてみましょう!

曲リンク

コード進行をチェックしましょう!

ディグリーの詳細はこちら

「リズムサイドのポイント」

この曲の最大の特徴は何といっても

「ラテンのリズム!」

さらに詳細に言うならば、

「アフロキューバン」というリズムが採用されています。

それだけかと思いきや、

「Bメロ」と

テーマのみに出てくる「Cメロ」は

「リズムチェンジ」して、

「4ビート」に変わります。

この「リズムチェンジ」が

この曲の肝です。

また、ラテン御用達のコード進行

「Im-II♭7」を

ひっくり返した感じで、

イントロ、そしてAメロにはいります。

ベースの「ラテンリフ」が

この動きを分かりやすく出しています。

なのでベースを基本にして、

ドラム、ピアノ等が絡むイメージだと

リズムが安定しやすいでしょう。

また、管楽器やピアノ、ギターなど

メロディの出せる楽器は、

お決まりの「リフ」があります。

これはイントロのお決まりなので、

余裕があれば覚えておくと良いでしょう。

また「AメロからBメロへのリズムチェンジ」

「BメロからAメロへのリズムの戻し」は

やはりコツがあります。

そのコツとは、

「フィルインで次のリズムを予告する事!」

小節の頭からいきなり

リズムパターンを変えるのではなく、

その前から「フィルイン」をとおして

徐々に変えて行く!

この予告があると、

バンド全体が一体になりやすいです。

特にドラマーはこの点を気をつけると、

とてもまとまりのあるバンドアンサンブルになります!

また補足として、

アドリブに入ると全て「4ビート」

になることもありますので、

事前に確認しておくことも大事です。

「リードサイドのポイント」

この曲でアドリブソロをとる場合、

ポイントは3つあります。

【1 ラテンコード対策】

【2 転調マイナー2-5対策】

【3 リズムチェンジ対策】

【1 ラテンコード対策】から解説します。

「Aメロ」のコード進行は

「ラテンでお決まりのコード進行」です。

そして、このコード進行上でソロをとる時は

スケールの選択が大事になります。

まずスケール一発で大きく歌う場合、

1 「メジャースケール(ナチュラルマイナー)」+「ブルーノート♭3」

2 「フリジアンスケール」

の2択があります。

1はシンプルにF(Dm)のメジャースケール(ナチュラルマイナースケール)

に♭3のブルーノートを入れて、

ブルージーに一発で歌う方法。

2は♭2の音が入っているので

♭II7のコードと相性のよい

「フリジアンスケール」一発でアドリブする方法です。

1はまさにブルージーなイメージ。

2は少しスパニッシュというか、

民族的な響きになります。

両方とも押えておくと、

ストーリー展開などに応用しやすくなるので

是非覚えておいてください。

またコードに沿った

「ビバップ」的フレージングもできます。

♭II7を「裏コード」と捉えて、

ここで「オルタード」を使うと、

バッチリコードに沿ったフレーズになります。

また、ジャズ的なフィーリングになるので、

アドリブ全般のリズムが

「4ビート」に統一されてしまう場合は、

使ってみると良いかもしれません。

【2 転調マイナー2-5対策】について解説します。

この曲のメインキーはDm(F)

ここから「Bメロ」の中で、

「4度転調」(キーGm(B♭))

「短3度転調」(キーFm(A♭))

というまさにお手本のような

転調が組み込まれています。

そして、Dmに戻ってくる部分も含めて

合計3度転調しています。

ここの対応方法ですが、

1「メジャースケールを転調させて対応」

2「マイナー2-5フレーズでそれぞれ対応」

の2つの方法が主になります。

1はシンプルで、

各転調に合わせて、

「F→B♭→A♭」と

「メジャースケール」を転調させていく

シンプルな転調です。

この時、スケールを

ただ上下するような転調ではなく、

「ピボットトーン」(前の調と転調先の調で共通の音を使った転調)

や、

「半音か一音の動きでスムーズに次のスケールに転調」

するような動きを練習すると、

とてもセンスのいい、自然な転調になります。

また、モロに「ビバップ」的アプローチで

「マイナー2-5フレーズ」を

そのままハメてしまうのも一つの手です。

「バップフレーズ」は

コードを単音で演奏しているようなものなので、

非常にコード感が出て、転調していく感じが

くっきり聞こえてきます。

これはこれでカッコいいので、

余裕があれば、是非チャレンジしてみて下さい。

【3 リズムチェンジ対策】について解説します。

これはリズム隊と全く同じコツです。

「AメロからBメロ」

「BメロからAメロ」

それぞれの「リズムチェンジ」時に

小節の頭からいきなり

リズムを変えるのではなく、

その前からメロディのグルーヴを

徐々に変えて行く!

この予告があると、

バンド全体が一体になりやすいです。

是非意識して練習してみて下さい!

「ストーリー展開」

この曲は基本とも言える

「AABA展開」でアドリブされます。

そして、既にお気づきのように、

「Aメロ」は「ラテン(アフロキューバン)」

「Bメロ」は「4ビート」

という風にリズムチェンジが施されています。

なので、必然的に

このチェンジに反応する形で

ストーリー展開することがポイントになります!

まずは1コーラスで2段階のストーリー展開を作りましょう。

1コーラス

【前半AA】「」

【後半B】「」

【最後のA】「」

このようにセクションごとに

アプローチを整理しておくと

余裕をもって周りを聞けると思います。

さらに慣れてきたら、

2コーラスの長尺ソロにもチャレンジ!

1コーラス目

【前半AA】「」

【後半B】「」

【盛り上げのA】「」

2コーラス目

【前半AA】「」

【後半B】「」

【落としのA】「」

この虫食いをそれぞれ埋めて、

リズムチェンジをバッチリ反映した

カッコいいアドリブをプレイしていってください!

【nightingale sang in barkley square 曲解説】

まずは曲を聴いてみましょう!

曲リンク

コード進行をチェックしましょう!

ディグリーの詳細はこちら

「リズムサイドのポイント」

ナットキングコールバージョンで有名な

ジャズバラードの名曲です。

リズム的なポイントとしては、

やはり「バラード」というところでしょう。

テンポが90以下と大抵ゆっくりでプレイされます。

でも、よく譜面を見てもらうとわかるように、

コード進行は基本2拍で進行していて

かなり早いです。

なので、バンド全体がゆったりとのらないと

メンバーの中でコードに追われて

リズムが走ってしまう人がでやすい!

まずはここがリズム隊的最大の注意ポイントでしょう。

また、ジャズバラードでよくある、

「バイテン」のリズムアレンジも

よくセッションでは起こります。

ソリストとの駆け引きの結果起こる訳ですが、

ドラマーとベーシストは

いきなりバイテンをかけるのではなく、

Bサビに行くときとか、

1コーラス終わって戻ってくるときとか、

構成を上手く利用してバイテンをかけると、

バンド全体がまとまりやすくなります。

また、ドラマーは「ブラシ」を上手く使うと

ジャズバラードのフィーリングが出やすいでしょう。

「リードサイドのポイント」

リードサイドのポイントとしては、

やはり「リズムの大きさ」を意識して

しっかり「レイドバック」して、

ゆったり歌うことが大事でしょう。

ジャズバラードは焦ってしまうと

リズムがよれたり、走ってしまって

とてもカッコ悪くなりやすいです。

まずはゆったり歌わせることを意識して見て下さい。

また、コード進行もそんなに派手な転調もなく、

歌いやすい部類のジャズスタンダードだと思います。

具体的には、

キーA♭へ向かう「マイナーII-V」が

「Aメロ」で出てきます。

が、これはメインキーである「E♭」の

「IV△7」へのII-Vなので、

あまり厳密にスケールを変える必要はありません。

もちろん「マイナーのII-Vフレーズ」

をいれてもOKですが、

曲全体の流れからいっても

序盤中の序盤なので、

「メジャースケール」や

入れても「ブルーノート」位で

シンプルに対応し、

ストーリー展開的に余力を残しておく方が

曲には合っているでしょう。

また、「Bサビ」で「キーG」に転調します。

これはメインキーの「E♭」からみると

意外と珍しい「3度転調」になっています。

とても明るく感じる転調で

ジャズの転調では割と珍しいです。

また、それを反映してか

テーマメロディがもろに

Gの「メジャースケール」

で歌っています。

なので、「Bサビ」も

歌もののジャズらしく

あまり「ビバップ」的なアプローチよりも

自然と「メジャースケール」や

「簡単オルタード」などで、

シンプルにまさに歌うようにフレージングした方が

この曲調には合うでしょう。

「ストーリー展開」

全体を通して

「AABA構成」という

ジャズスタンダードのお手本様な構成です。

また、テンポもバラードでゆっくりですから、

よほどのアイデアがない限り、

2コーラス以上アドリブすると、

長すぎて嫌われてしまうでしょう。

なので、基本1コーラスで

歌いあげる形でストーリー展開を

練って見て下さい。

やはり「AABA構成」だと

クライマックスは「Bサビ」になります。

なので、「Bサビ」に向けてのアオりと

最後の「Aメロ」でどうまとめるのか?

が、ポイントになってきます。

【Aメロ】「」

【A’メロアオり】「」

【Bサビ】「」

【Aメロ落とし】「」

こんなイメージで

虫食いを自分なりのテクニックや

音づかいで埋めてみて下さい。

ゆったりと歌いあげる

ジャズバラードのアドリブを楽しみましょう!

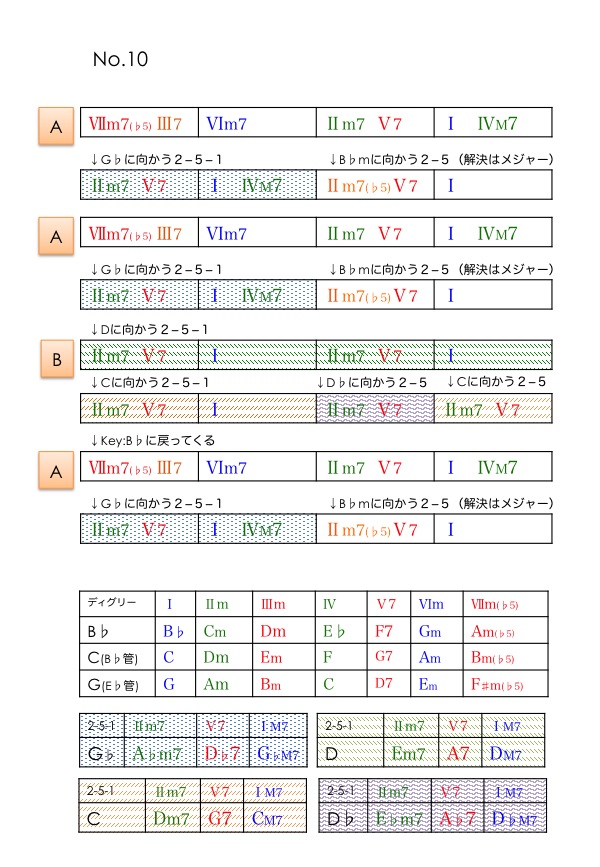

【how high the moon 曲解説】

まずは曲を聴いてみましょう!

曲リンク

コード進行をチェックしましょう!

ディグリーの詳細はこちら

「リズムサイドのポイント」

ミドル~ハイのスウィングでプレイされることが多い。

特にハイテンポではエラフィッツジェラルドの

スキャットバージョンがお手本になることが多い。

テンポは速めなのに、

さらに転調や2小節ごとのコードチェンジなど

コード進行もかなり入り組んでいます。

そこで、まずはテンポに遅れないように、

しっかり4ビートをキープすることが大事です。

その上で、さらにスピード感を演出する

シンコペーションなどで

会話ができると、さらにスリリングな展開を作れます!

また、ギターとピアノは

コンピングで

しっかり役割分担しないと、

ハイテンポだとアンサンブル的にかなり邪魔し合うので

注意が必要です。

「リードサイドのポイント」

やはりハイテンポの上に転調が続くところが

最大の難所でしょう。

特に「Aメロ」は主キーとなるGから

4小節ごとに一音転調(下バージョン)で

キーが移動していきます。

そして「Bメロ」では

同主調転調がかかり

キーGからキーGmへ転調しています。

一音転調と同主調転調という

転調のお手本のようなレパートリーです。

全体として、

「G→F→E♭→Gm」

この転調の流れをつかめれば、

逆にコード進行自体が

サウンドをカラフルにしてくれるので、

苦労せずにストーリー展開できるでしょう!

また最後に細かい点ですが、

「Cメロ」に出てくる♭VII7は

サブドミナントマイナーの2-5分解です。

つまり「IVm7」と同じなので、

ここは綺麗に「IV△7→IVm7→III7」

という風に素直にフレージングしてもOKです。

「ストーリー展開」

構成が「ABAC形式」なので

これを意識するのが基本となります。

「AB(前半)」「AC(後半)」

という風に大きく2つに分けてイメージすると

展開が付けやすいと思います。

さらに言うと、チャーリーパーカーが作曲の「Ornithology」はこの曲のコード進行をそのまま拝借し、

テーマメロディだけ「ビバップ」的メロディに直しています。

なので、「Aメロ」の冒頭部分を

わざとオーニソロジーのテーマを引用して崩す。

という手法が、よくとられます。

これもストーリー展開の一手法として、

覚えておくと粋だと思います!

また、かなりハイテンポの場合、

転調も複雑なため、

「1コーラス単位で展開を考える」

という方向性になることも多いです。

速いので1コーラス32小節があっという間!

なので、1コーラスを前後半に分けるのではなく、

【1コーラス目】「」

【2コーラス目】「」

【3コーラス目】「」

という風にコーラス単位で大きく考えます。

是非ハイテンポのストーリー展開も

上の「」に自分なりのテクニックを入れて

作ってみて下さい。

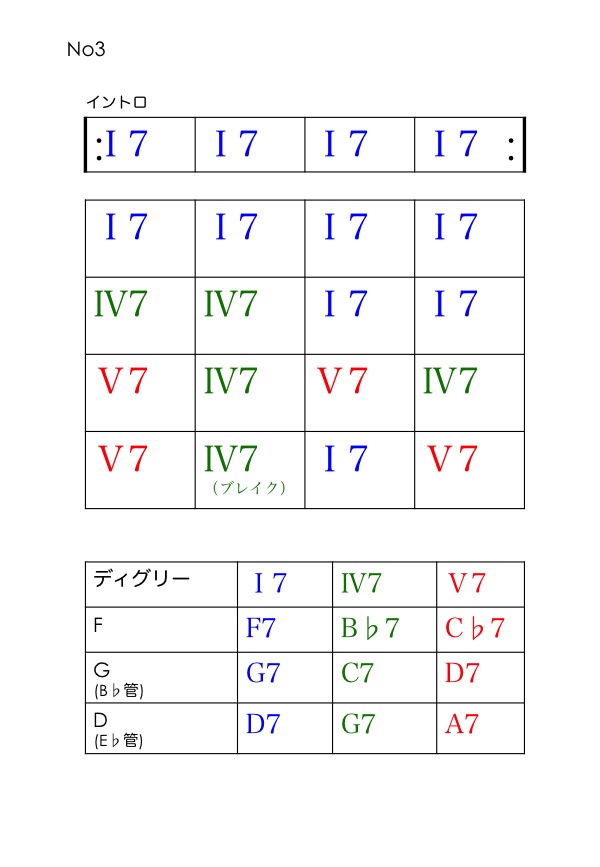

【Cjam blues 曲解説】

まずは曲を聴いてみましょう!

曲リンク

コード進行をチェックしましょう!

ディグリーの詳細はこちら

「リズムサイドのポイント」

ジャズスタンダードの中でも

一番の入門曲として扱われることの多い曲。

ミドルテンポのスウィングでプレイされることがほとんどです。

また、タイトル通り

キーもCなので、ベーシストや

ピアノ、ギターもジャズブルースの

コード進行を把握しやすいと思います。

その分、アドリブの内容で盛り上げないと

面白みのないセッションになりがちです。

しっかり基本の「4ビート」を掴み、

グルーヴさせる事。

そして、しっかりジャズらしい

「ストーリー展開」を心がけることが

大事だと思います!

「リードサイドのポイント」

この曲はまずテーマがナンバリングシステムでいう

「5と1」の2音しかありません!

なので、「テーマ崩し」が比較的簡単なので、

リズムをプッシュしつつ、

テーマを利用したソロがまずはやりやすいでしょう。

さらに、ジャズブルースの特徴である

「ブルーノート」と「2-5フレーズ」という

ジャズとブルースをそれぞれ代表するようなフレージングが

両方とも使いやすいのも最大の特徴!

これらを駆使して、全体のストーリーを構成すると

非常にバリエーションに富んだソロになると思います!

「ストーリー展開」

『12小節で1コーラス』という

ブルースの基本フォーマットと

存分に活かすことが基本になります。

つまり、「コーラス単位でストーリー展開を考える事!」

まずは2段階のストーリー展開

【1コーラス目】「」

【2コーラス目】「」

そして慣れてきたら3段階のストーリー展開!

【1コーラス目】「」

【2コーラス目】「」

【3コーラス目】「」

バンド全体でバックリフなども考慮に入れて、

是非セッションを盛り上げて下さい!

【fly me to the moon 曲解説】

まずは曲を聴いてみましょう!

曲リンク

コード進行をチェックしましょう!

ディグリーの詳細はこちら

「リズムサイドのポイント」

この曲は基本的にミディアムスイング(テンポ120~200の4ビート)

でプレイされることが多いです。

が、たまに「ボサノバ」でプレイされたりもします。

ボサノバでテーマは演奏し、

アドリブに入ってから4ビートに変わる。

というのも、よくリズム隊の間でランダムに駆け引き、展開されます。

また、コード進行の色分けをチェックしてみましょう!

「ABAC構成」ですが、

【Cのみ落ち着きコード(青)が一つだけ!】

なのが見てとれると思います。

(他のパートは全て青が2~3個ありますね。)

つまり、コード進行全体でみると

「Cメロ」が一番の盛り上がりを呼んでいるのです!

また、コーラス単位で見てみても、

最後のパートになりますので、

ここでバンド全体が盛り上がって

さらにストーリー展開するのか?

それとも、ソロ落ち着けて終わりにするのか?

という駆け引きが、

リズム隊とソリストの間で起こるポイントです。

「Cメロ」での駆け引きを中心にして、

他のパートでどういうアプローチをするのかが、

この曲上でのリズム隊の主な会話のポイントになるでしょう!

「リードサイドのポイント」

コード進行表を今一度見てみて下さい。

特に「Aメロ」の部分にご注目。

メジャーとマイナーの2-5がありますが、

(VIIとIIIはマイナーをIとすると2-5)

よく見ると格段の【4小節目で解決しています。】

確かにコード進行自体は

2-5で解決していますが、

リズムから見ると、

4小節目なので切りが悪い。

よって、ここの解決感は比較的弱くなります。

でも、「Bメロ」、「Cメロ」の

コード進行の色分けを見てみて下さい。

こちらは綺麗に格段の【3小節目で解決しています!】

こちらの方が、リズム的にも偶数で区切りがつくので

より解決感が強くなります。

つまり、

【B、Cメロの2-5に向けてコード進行が動いている!】

ということ。

なので、もちろん悪いという訳ではありませんが、

「Aメロ」のメジャー、マイナーの2-5に合わせて

バップフレーズなどを入れても、

全体のストーリー展開をみると

あまりサウンドしない事が多いです。

逆に、Aメロは大きく

メジャースケールでフレージングして、

「Bメロ」や「Cメロ」の2-5にめがけて、

大きい単位でストーリー展開を考えた方が、

この曲が呼んでいるソロになりやすいでしょう!

また、細かいコード進行として大事なのは、

ノンダイアトニックコードの

セカンダリードミナントがポイントです。

特に「VI7」がこの曲のメロディと重なって

一番大事なポイントです。

でもこのコードにあったスケールを探す!

という考え方は、まず止めましょう。

アドリブがスムーズに繋がらなくなります。

考え方はシンプル!

【キースケールの1の音を♭2にする!】

コードごとに全てのスケールを切り替えるのではなく、

あくまで中心のキーの1の音を半音あげて♭2にする。

こういう風にシンプルに捉えて下さい。

それだけで、十分このコードのサウンドが聞こえ、

かつ歌うような自然なフレージングが可能なハズです。

「ストーリー展開」

バンド全体のストーリー展開としては、

やはりリズム隊のグルーヴチェンジ

が第一のポイントになってくるでしょう。

リズム隊のポイントでもお伝えしましたが、

特にテーマだけボサノバで

ソロに入ると4ビートになるのは常套アレンジ!

しかも、テーマ最後の2小節をブレイク

(バンド全体が止まってソリストのみになる即興アレンジ)

にして、4ビートに移行するのも、

半分お決まりのリズムアレンジです。

また、ソリストを中心にした

バンド全体のストーリー展開としては、

「ABAC構成」を軸に

考えるとよいでしょう。

コード進行から考えて、

1 1コーラスを「前半(AB)、後半(AC)と2つに分ける」

という解釈が大事!

例えば、合計2コーラスソロをとる予定だとすると、

【1コーラス目前半】「 」

【1コーラス目後半】「 」

【2コーラス目前半】「 」

【2コーラス目後半】「 」

という風に細かく展開すると曲調に合いやすくなります。

是非この空欄を

今の自分のテクニックを使って

埋めてみて下さい。

【曲解説】all of me

まずは曲を聴いてみましょう!

曲リンク

コード進行をチェックしましょう!

ディグリーの詳細はこちら

「リズムサイドのポイント」

まずこの曲はミディアムスイング(テンポ120~200位の4ビート)

でプレイされることの多い曲です。

特別なアレンジが無い限り、

セッションではミディアムスイングでしょう。

また、展開をつけるために、

テーマのはじめやアドリブのはじめ

1コーラスは2ビートで

プレイされることもあります。

ソロが盛り上がると4ビートに展開するのは、

もはや鉄板のリズム的ストーリー展開と言えるでしょう。

仕掛けどころとしては、

今一度コード表の色分けを見てみて下さい。

「Cメロ」が盛り上がりの緑色で始まり、

ずっと盛り上がり系の赤系統の色が続き、

最後に落ち着きの青になっているのがわかります。

つまり、

【コード進行自体はCメロが一番盛り上がりたがっている!】

(他の箇所は落ち着きが前半に来ている。)

また、コーラス単位で考えても、

一番最後の8小節に当たるので、

次のコーラスに向けて、

ここを盛り上げるとソリストが反応しやすいです。

ソリストがまだ盛り上げそうだったら、

「Cメロ」でアオり、

ソロを終わらせたそうだったら、

ここで落ち着かせる。

こんな駆け引きが生まれる絶好のポイントです!

「リードサイドのポイント」

やはり、「コーラス単位」でストーリー展開する事が大事です。

元々はスイング時代の歌ものの曲。

細かいコード進行にとらわれ過ぎず、

まずは大きく歌いあげるイメージが

曲の成り立ちから言っても自然です。

32小節でひと塊りの「1コーラス」を意識して、

まずは

1「1コーラスの前半(AB)後半(AC)」

2「2コーラスで前半、後半」

3「3コーラスで3段階の展開!」

この辺りまでストーリー展開出来れば

かなり曲の攻略としては完成していると思います。

細かいコード進行として大事なのは、

ノンダイアトニックコードの

セカンダリードミナントがポイントです。

特に「III7」がこの曲のメロディと重なって

一番大事なポイントです。

でもこのコードにあったスケールを探す!

という考え方は、まず止めましょう。

アドリブがスムーズに繋がらなくなります。

考え方はシンプル!

【キースケールの6の音を♭6にする!】

コードごとに全てのスケールを切り替えるのではなく、

あくまで中心のキーの6の音を♭させる。

こういう風にシンプルに捉えて下さい。

それだけで、十分このコードのサウンドが聞こえ、

かつ歌うような自然なフレージングが可能なハズです。

また、さらに「Cメロ」で

サブドミナントマイナーが出てきます。

これもやはり、

コードごとにスケールを切り替えるのではなく、

「ブルーノートの♭3を意識する!」

中心のキーの♭3をブルーノートを歌わせる要領で

スムーズに入れられると、

コードに合ってとても自然で、かつジャジーなソロになります。

大事なのは大きなストーリー展開でバンドが一体になる事!

ですので、細かいコードアナライズはこのくらいにして、

大きく歌うようにソロを構成してみて下さい。

「構成&ストーリー展開」

全体のストーリー展開は

「ABAC構成」を軸に展開するとよいでしょう。

リズム隊のポイントでも書きましたが、

1 1コーラスを「前半(AB)、後半(AC)と2つに分ける」

2 1コーラスを一単位にして大きくコーラスで分ける

という二つの考え方があります。

もちろん、混ぜても大丈夫です!

合計2コーラスソロをとる予定で、

【1コーラス目前半】「 」

【1コーラス目後半】「 」

【2コーラス目前半】「 」

【2コーラス目後半】「 」

という風に細かく展開してもOK!

是非この空欄を

今の自分のテクニックを使って

埋めてみて下さい。

スタンダードナンバー攻略「Watermelon Man」

その1 まずはデモ演奏を聞いてみましょう!

(下の画像をクリックでYouTubeへ移動します。)

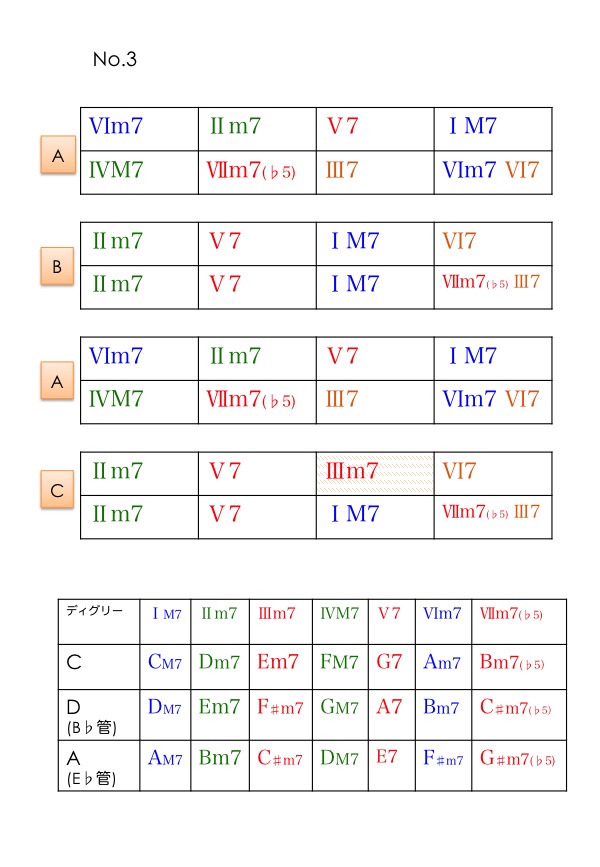

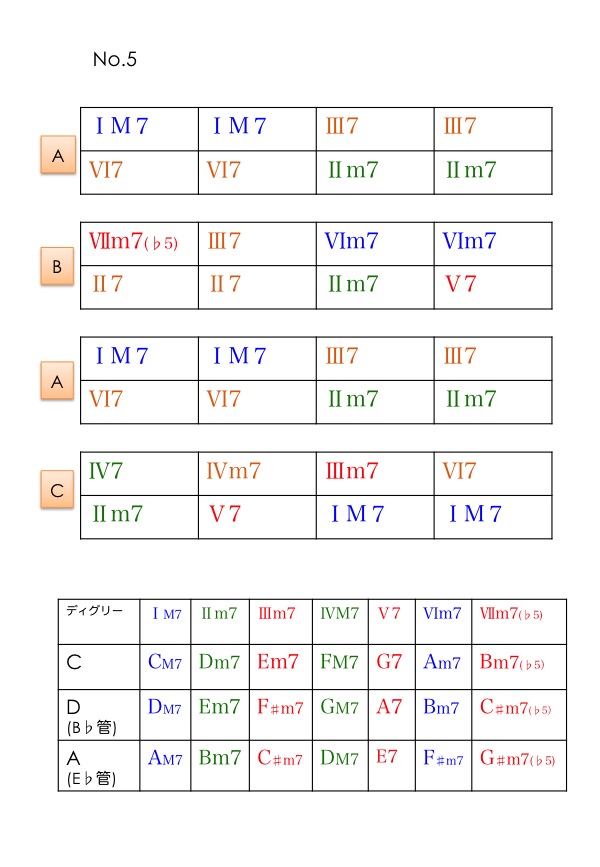

その2 曲のKeyとコード進行について

この曲はほぼKey:Fで演奏します。

コード進行の解説です。

ディグリー(度数)での表記を行っています。ディグリーなどのコード理論についてはこちら。

これに慣れると、コード進行の理解が深まり、様々なKeyや曲に対応できるようになります。

(FTJS!スタンダードナンバー集より。その1の3番目に載っています。)

【曲演奏攻略】

●リズムサイドのポイント

まず何と言ってもベースリフがポイントです。

基本「16ビートよりの8ビート」なのですが、

リフのドロップは 「基本ドロップ8分ウラパターン」です。

これを基本にして、ドロップ崩しをすると 全体のグルーヴが合いやすいと思います。

また、ドラムも基本8ビートなのですが、

余裕が出てきたら「ゴーストノート」を 意識すると、

より16らしさが追加されて 原曲に近づくと思います。

そして、大事なのは「ブレイク」

コード表を見てもらうと分かりますが、

3段目から色が全て「盛り上がりコード」 になっているのがわかります。

つまり、3段目から4段目のブレイクまで ずっと長い「アオり」なのです!

なので、ここはブレイクに向けて 「ロングフィルイン」 なども効果的。

もちろん、ソリストの ストーリー展開次第ですが、

ここで大いにバックから仕掛けて、 駆け引きをすると

とても面白いバンドの会話に なると思います。

●ソリストサイドのポイント

まずソロなどの音使いは以下のようになります。

| ディグリー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 実音Key:F | ファ | ソ | ラ | シ | ド | レ | ミ |

| B♭管(G) | ソ | ラ | シ | ド | レ | ミ | ファ♯ |

| E♭管(D) | レ | ミ | ファ♯ | ソ | ラ | シ | ド♯ |

この曲はまずテーマが印象的です。

前半は一音だけ違うリフの様な 繰り返しのメロディ。

「オブリガード」を狙う! これが、リード楽器の 隠れた最初の仕事です。

後半はコード進行、メロディ ともに盛り上がって行くので、

このように、 16小節を2つに割った、 大きな流れを掴むことが大事です。

また、コード進行自体は 「ブルース進行」の変形です。

なので、当たり前ですが、 「ブルーノート」が とても相性がいいです。

テーマメロディの中にも ふんだんに使われているので

まずはこの辺りを研究し 少し真似して使ってみると 良いかもしれません。

基本的にはこの合間に「メジャースケール」に

デフォルトにしてあげたほうが 全体の雰囲気には合います。

コードトーンなのでハマります。

この例外以外は、 全て「♭7」で統一した方が

ブルースらしいサウンドになります。

また、後半は「盛り上がりコード」一色!

なので、ここで 一番濃いブルーノートである

「♭5」を多用して あげても良いかもしれません。

とくに、「ブレイク」の際に、

バックは全体止まりますが、 絶対にソリストは止まってはいけません!

ここで、 『さらに盛り上げてもう1コーラス行くよ!』 とか、

『もうソロは終わって次の人です。』

など、ストーリー展開の意思表示をします。

なので、バックと一緒になって 止まってしまうと、

どちらなのか周りには伝わりません。

ブレイクは止まらずに、 弾き切りましょう!

その3 具体的な構成の解説

この曲は1コーラス16小節なので、

前テーマ、後テーマとも 必ず2回ずつプレイしましょう。

一回で終わってしまうと、 バンド全体が混乱することもあります。

まずはそこが注意ポイントです!

さらに、16小節1コーラスですが、

コード表を見てもらえば分かるように、

前半8小節と後半8小節で 大まかに

「落ち着きコードが多いセクション」

「盛り上がりコードが多いセクション」

と分けられます。

なので、これを利用して、

ストーリー展開すると

はじめはやりやすいと思います。

1コーラス

【前半】「 」

【後半】「 」

という風にまずは1段階で ストーリーを作ってみましょう。

特に、ブルーノートの使い分けで

ストーリーが作れるとこの曲の雰囲気に合いやすいと思います。

さらに慣れてきたら、

2コーラスのソロに挑戦!

1コーラス目

【前半】「 」

【後半】「 」

【盛り上げブレイク】「 」

2コーラス目

【前半】「 」

【後半】「 」

【盛りさげブレイク】「 」

このように、 ソリストはブレイクの最中、

バックはブレイク後に

あげるのか?おとすのか?の両方を

シュミレーションしておくことが 大事でしょう。

さらに慣れると、

3コーラス、4コーラスと 長尺のソロもよくプレイされます。

初心者でも楽しめますが、 ブルースに根ざした奥の深い曲です。

上級者も存分に楽しめますので、

どうぞスルメのように、

何度もセッションで味わって見て下さい。

動画を撮影できる環境がある人は動画配信サイトなどにアップして頂ければ、

見させて頂いてアドバイスいたします。

その他質問などはコメント欄や個人ページに書き込んで下さい!