読者のみなさんこんにちは!

FTJS!ジャムセッション講座運営事務局の畠山です。

今回は【テーマ練習を更に広げる】というお話。

前回までは

「テーマを沢山練習するとアドリブに活かせる」

「テーマをアドリブに活かすにはまずはメロディフェイク」

「テーマの一部のみを引用しあとは自由にアドリブする」

という流れで書いてきました。

今回は応用編です。

目次

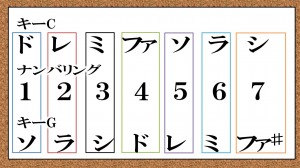

●ナンバリングシステムで把握する

●他のキーにしてテーマを演奏する

【ナンバリングシステムで把握する】

ナンバリングシステムとは

FTJS!のアドリブメソッドでは必要不可欠な要素です。

詳しくは過去の記事を参考にしてみてください。

↓

https://jamsession-web.sakura.

ナンバリングシステムとは

簡単に言うと

メジャースケールを数字で把握するという事。

例えば

キーCの曲で

ミソラ~というメロディが出てきたならば

キーCならばCメジャースケール(ドレミファソラシド)

でメロディが作られるのでそれに番号を

ドは1、レは2と割り当てて把握します。

そうなると

ミソラ~はこの場合356~

というメロディになります。

なぜこのような事をするのかというと

1はそのキーの中で落ち着いた音で

7はそのキーの中では緊張感のある盛り上がった音

というように

数字ごとに音の性格が異なるのです。

それをドレミやABCで絶対音で把握していると

その性格の違いに気づきにくいのです。

356~は

6は暗いけども落ち着いた音なので、

そこで6を伸ばしても違和感無く響きます。

逆を言えば同じミソラ~でもキーが変われば

聞こえ方、響きが全然違う事を意味します。

たとえばキーGでミソラ~

と言うメロディが出てきたら

612~

となります。

この場合は

61は落ち着いた音ですが

2は少しオシャレな落ち着かない音なので、

2を伸ばすと少し緊張感が生まれます。

このように絶対音では見えにくい

そのメロディの特性を把握する事が出来ます。

ちなみに

キーGの時にキーCのミソラ~(356)

キーG(ソラシドレミファ♯)に数字356を当てはめると

シレミ~ということが分かります。

こうやって数字で覚えると

音の性格を捉える事が出来るし、

転調も比較的スムーズに行う事が出来ます。

これがナンバリングシステムを推奨する由縁です。

【他のキーにしてテーマを演奏する】

これは簡単なメロディで良いです。

たとえばこの発想でよりメカニカルな練習として

「○○という曲を12キー全部で演奏できるようにする」

というようなものがありますが、

それははっきり言って

飽きます!(笑)

でも、せっかく覚えたメロディは

他のキーにして演奏できると

アドリブの幅が大幅に広がります。

ジャズプレイヤーとかは他の曲のメロディを

アドリブの最中にさらっと引用したりして

遊んでそのユーモアで会場が沸く事があります。

このようにアドリブは

他のメロディを引用するのも自由なのです。

そして、似たようなコード進行はいろんな曲で見られます。

キーが違ってもそこには同じコード進行のメロディがばっちりハマ

最近の個人的なおすすめは

ジャズスタンダードの「フライミートゥーザムーン」

サザンオールスターズの「希望の轍」

どっちかの曲でセッションする時にもう一方のメロディをいきなり

面白いかな、とか思っています。

ジャンルも違うので尚面白いかと!笑

またキーさえ合わせられれば

コード進行が違ってもかっこ良くハマる事もありますし、

こんなことからも他のキーでもテーマ演奏できると

アドリブ的な遊びはいろいろとわいてきそうですね♪

ぜひチャレンジしてみてくださいね♪

次回は応用編その2

「テーマとテーマをメドレーにして繋いでみる」です。

今回の内容が少しでも参考になれば幸いです。

みなさんの音楽ライフが

より豊かになっていくことを願っています♪

今回もお読みいただきありがとうございました。

執筆は畠山勇一。またね!

Category Archives: FTJS!ジャムセッション講座Blog

テーマメロディの一部を引用したアドリブ

読者のみなさんこんにちは!

FTJS!ジャムセッション講座運営事務局の畠山です。

今回は

【テーマメロディの一部を引用したアドリブ】

というお話。

最近、個人的に動画を作ったりしているのですが、

その時に気づいたことについてシェアして行きます。

前回までは

「テーマを沢山練習するとアドリブに活かせる」

「テーマをアドリブに活かすにはまずはメロディフェイク」

という話を書きました。

今回はさらにアドリブにつかえる方法です。

目次

●一部を引用してアドリブを始める

●引用する部分を変える

【一部を引用してアドリブを始める】

アドリブは

そこにあるコード進行の上に

元のメロディとは別のメロディを作って乗せる遊びです。

ですが、

なにかしら、自分の中で決めごと(コンセプト)

(

そこで今回登場するのが

「メロディの一部分だけ引用してアドリブする」というコツです。

特に出だしをそのまま引用するだけでアドリブをスムーズに始める

例えばシンプルセッションスタンダードの「Stand by me」の出だしのメロディは

アウフタクトで「ミソラ~(キーCの場合)」

この部分だけをアドリブでも使い、

自由にといっても、

そういう方は

「ミソラ~”ミソ”~」と元のメロディだと続いて行くのですが、

そこをリズムを変えなくても

「ミソラ~”ドラ”~」

良い意味で離れて行ける導入になります。

そして極論を言えば、

最初の1音だけを引用するともっと自由になりますし、

沢山テーマを演奏すればするほど

手癖防止にもなります。

スタートの音を何の音で始めるかが、

アドリブフレージングのバリエーションの大半を担っている

といっても過言ではありません。

【引用する部分を変える】

出だしの引用に慣れてきた人は今度は引用部分を変えてみましょう

なぜなら、上のやり方は導入としては良いですが、

前述した通りスタートの音でアドリブフレージングのバリエーショ

つまり、

フレージングとしては、むしろ統一感があっていいのですが、

それだけだとまたもや手癖に陥りやすいです。

次に行うのは

「スタートの音は自由。

というもの。

具体的でやりやすいものは

締めののフレーズを元のメロディのフレーズで締めるというもの。

たとえば、また「Stand by me」でいえば

しめは「ミレド~」です。

ちょうど歌詞でいえば「Stand by me~」と歌うところですね。

なんか自由に弾いているんだけど、最後の締めは一緒

というのもまた違った統一感がでてアドリブソロがしまります。

それにもなれたら、

キメやシンコペーションになっている

「メロディの目立つ部分」の前後のメロディ部分も

ぜひ引用できるようにして行きましょう!

どこからでも、

自由なアドリブと元のメロディ(テーマ)

気持ちでソロをとれるようになると、

アドリブソロに多彩なバリエーションがつけられるようになります

・出だしフレーズを引用

・出だしの1音を引用

・最後のフレーズを引用

・キメやシンコペーションなどメロディの目立つ部分を引用

ぜひチャレンジしてみてくださいね♪

次回は応用編

「テーマ練習をもっと範囲を広げる」

今回の内容が少しでも参考になれば幸いです。

みなさんの音楽ライフが

より豊かになっていくことを願っています♪

今回もお読みいただきありがとうございました。

執筆は畠山勇一。またね!

テーマを覚えてアドリブに活かす方法!

読者のみなさんこんにちは!

FTJS!ジャムセッション講座運営事務局の畠山です。

今回は【テーマを覚えてアドリブに活かす方法!】というお話。

最近、個人的に動画を作ったりしているのですが、

その時に気づいたことについてシェアして行きます。

前回はすごくザックリ言うと

「

という話を書きました。

今回はいよいよ実践編です。

目次

●間違えたらそれがアドリブだよ

●テーマ崩し「メロディフェイク」のコツ

【間違えたらそれがアドリブだよ】

テーマをアドリブに応用していく方法の第一歩として

「メロディフェイク」というものがあります。

フェイクとは「作り物」という意味がありますが、

ここでは元のメロディの雰囲気や特徴を残したまま

少し崩して別のメロディにするというニュアンスで使われています

テーマ演奏自体をフェイクするのはジャズでは良くあることですし

(ぜひ、同じ曲を違う人が演奏・歌唱しているものを

聞き比べてみてください。全然違います。)

アドリブではそれを応用してソロに活かすこともあります。

でも、アドリブ初心者の方はテーマを演奏できても

模範的な演奏や譜面通りに演奏するということに縛られてしまい

「崩すってどうやってやれば良いのか分からない」

という風に悩んでしまいます。

そんな悩みに直面している人にまず言うのが、

「間違えたらそれがアドリブだよ」です。

もちろんこれは、かなり雑な解釈ですが(笑)

「正しく奇麗に演奏しなければいけない」という

アドリブをやる時の思考としては不向きな呪縛から

解き放つ手助けになります。

例えば、

譜面通りのメロディを弾こうとして

間違えた音を出してしまう瞬間ってありますよね?

また、

譜面通りのメロディを弾こうとして

リズムがつんのめってしまったり、遅れてしまったりする瞬間って

ありますよね?

それがフェイクを使ったアドリブの第一歩です。

あくまで第一歩です。

だって、間違いは間違いだから

たぶんかっこ良くはないことがほとんどですから(笑)

まずは「崩す」ってそんなに堅苦しいものでは無いよ

ってことを感じて欲しいのです。

【テーマ崩し「メロディフェイク」のコツ】

メロディフェイクのコツを1つだけあげるならば

「出だしの音のリズムを崩す」ということです。

更に二つ具体的には

・シンコペーションさせて音を伸ばして繋ぐ

・1呼吸タメを作ってから入り、符割を細かくして繋ぐ

というものが良いでしょう。

要は前に崩すか後ろに崩すかということですね。

「繋ぐ」と表現していますが、

一部分リズムを崩してしまうと、

元のメロディのリズムに戻れなくなってしまうことがあるからです

崩した部分のあとはつじつま合わせを行って、

戻って来れるようにスムーズに繋いで行きましょう!

これは拍感覚を強化するよい練習にもなります!

拍を身体でキープしつつ崩しを行えるようになると

劇的にリズムが良くなります。

慣れてきたら、出だしの音だけでなく好きなところで

上記のようなことをしたり、

8分や16分音符のメロディを3連符にして崩したりなども

楽しめるようになります。

メロディフェイクについては以上です。

次回はメロディフェイクよりももっとアドリブ的な自由が増す

「テーマメロディの一部を引用したアドリブ」についての話です。

今回の内容が少しでも参考になれば幸いです。

みなさんの音楽ライフが

より豊かになっていくことを願っています♪

今回もお読みいただきありがとうございました。

執筆は畠山勇一。またね!

テーマをいっぱい演奏するとアドリブ上達に繋がる?

読者のみなさんこんにちは!

FTJS!ジャムセッション講座運営事務局の畠山です。

今回は

【テーマをいっぱい演奏するとアドリブ上達に繋がる?】

というお話。

最近、個人的に動画を作ったりしているのですが、

その時に気づいたことについてシェアして行きます。

前回は「自宅でのアドリブ練習はまずはテーマを覚えよう!」

ということをお話しました!

今回は「テーマ」について考えて行きます。

目次

●テーマ演奏はリスペクト表現!?

●テーマが変われば、アドリブが変わる。

【テーマ演奏はリスペクト表現!?】

何かしらの曲を題材にセッションをする時に、

題材となっている曲のメインメロディのことを

「テーマ」と言います。

そして、セッションマナーとして

誰かが「テーマ」を演奏もしくは歌唱してから

アドリブを行います。

アドリブはその曲のコード進行を用いて

テーマの代わりに別のメロディを乗せることですね。

なので、正直なところコード進行さえ演奏すれば、

アドリブは楽しむことが出来ます。

でも、テーマを演奏するのですよ。

テーマ(Theme)とは主題とか題目というような意味です。

元となるメロディがそのように呼ばれているのは

コード進行だけではなく、

元となるメロディを演奏することで

その曲としての魂を吹き込むことなのかなと思います。

そう、それは

「今からこの曲を使って遊びます。

作者の方、こんなに良い曲を作ってくれてありがとうございます。

という、その曲の作り手への

最大のリスペクトが含まれているのではないか

と、僕は勝手に思っています。(笑)

そして、テーマを演奏することは、

アドリブ演奏にも大きく関わってきます。

【テーマが変わればアドリブが変わる】

テーマ演奏はリスペクト表現であると同時に

大喜利の時のようなお題目を読み上げる行為に近いのかなと思いま

笑点のように司会者が必ずお題を読み上げてから

メンバーが自分なりのウマい答えを出す。

テーマとアドリブにはそのような関係があるのではないかなと思い

なので、

「テーマが変わればアドリブが変わります」

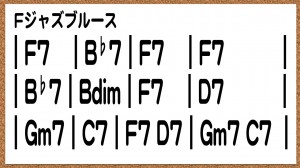

例えばジャズで良くやられるキーFのブルースがありますが、

コード進行は12小節のブルース進行で同じです。

(厳密には曲ごとに微妙に違いますが、大枠は同じです。)

その同じコード進行でもテーマが変われば、

想定されるアドリブのイメージが変わります。

バグズグルーヴという曲のテーマは

非常にシンプルでブルーノートを使った息のながいメロディです。

ここから連想されるアドリブは

「小節ごとのコードチェンジに囚われず、

Fのマイナーペンタを中心にしたブルージーなアドリブ」

また、ビリーズバウンスという曲もFブルースですがこちらは

コードに沿った演奏法を得意とするチャーリー・パーカーの作

フレーズもかなりコードに沿ってトリッキーに動いています。

ここから連想されるアドリブは

「コードに沿ったビバップ的なアドリブ」となります。

もちろんそれはあくまで、

テーマから連想しやすいアドリブというだけで

アドリブは自由な演奏ですけどね♪

自由だからこそアドリブ初心者のうちは

テーマを参考にした方が良いです。

たまに、良くも悪くも

テーマを完全無視してるようなアドリブ演奏する人いますよね?

でも、

その人の頭の中には曲テーマとは別の

自分なりの明確なコンセプトやテーマが

イメージできているのだと思います。

FTJS!的に言えば「ストーリー展開」を

明確に思い描いているのですね。

それはそれでかっこいいですが、

これはやっぱりアドリブ初心者には難しいですね。

なので、まずはテーマを沢山練習してみてくださいね!

次はいよいよ具体的な

「テーマをアドリブに活かす」という話に入っていきます!

今回の内容が少しでも参考になれば幸いです。

みなさんの音楽ライフが

より豊かになっていくことを願っています♪

今回もお読みいただきありがとうございました。

執筆は畠山勇一。またね!

自宅ですぐ出来るアドリブソロの基本練習

読者のみなさんこんにちは!

FTJS!ジャムセッション講座運営事務局の畠山です。

今回は

【自宅ですぐ出来るアドリブソロの基本練習】

というお話。

最近、個人的に動画を作ったりしているのですが、

その時に気づいたことについてシェアして行きます。

目次

●もっとも簡単なアドリブソロの練習

●それでもドとレの2音からやる必要性

【もっとも簡単なアドリブソロの練習】

これは結論から言ってしまうと

「テーマ(曲のメインメロディ)を演奏できるようにする」

え?

アドリブって自分でオリジナルなメロディを作ることなんじゃない

と疑問に思うかもしれませんが、

それで「自分にはセンスがないからアドリブは出来ない」と

思ってしまっているならば大きな誤解です。

何も無いところや、コード進行しか無いところから

かっこいいメロディをアドリブで紡ぐというのは

売れっ子のメロディメイカーが

場合によっては何時間も何日間も

うんうんうなって生み出すようなメロディを

「瞬時に」作り出すということですよ。

それが毎回どんな時、

確かに最終的にはオリジナルなメロディを演奏することになります

それはあくまで結果論です。

かっこ良くオリジナルなアドリブフレーズは

多くのメロディをごちゃ混ぜに実践的に弾き(吹き)倒した人が

その過去の経験を組み合わせて作ったものがほとんどです。

なので、多くのメロディを拾うことが

自宅で出来るもっともお手軽なアドリブ練習なのです。

料理に例えるならば、

多くのメロディを拾うことは

冷蔵庫(頭の中)に総菜(既存のメロディ)を詰め込むことです。

料理をしたこと無い人は

素材から調理することも出来なければ、

そもそも完成形を知らない可能性もあります。

まずは既製品を準備し、

いつでも食べられるように保存しておくのです。

もちろんそれだけでは、

アドリブが出来るようにはならないことも知っています。

そのコツは続編でお話しして行きましょう。

【それでもドとレの2音からやる必要性】

FTJS!ではアドリブは「ドとレの2音から」

上の話とは全く逆の発想です。

無いところからオリジナルなものを作る発想寄りの練習法です。

しかし、どちらも大事なのです。

「ドとレの2音から」は、実は

アドリブの骨格を知り、それの応用法をみにつけ、

さらに実践的な「反応」

料理で例えるならば、

素材の味を知る、というところでしょうか?

生野菜とか丸かじりするイメージですね。

もっと具体的に言えば

・メロディの骨格である「リズム」にフォーカスできる

・音量や音色などニュアンスにフォーカスできる

・音を聞いて反応するという実践的な会話にフォーカスできる

というのが

この「ドとレの2音から」に込められているポイントなのです。

これは、自宅で一人でやるには退屈な部分もあるし、

なにより一人では効果的には出来ないものです。

なので、今回はこれ以上は

このFTJS!のアンサンブルノウハウにはこれ以上は触れず

自宅で一人でやっても効果的なものに絞って

次回以降も書いて行きたいと思います。

今回の内容が少しでも参考になれば幸いです。

みなさんの音楽ライフが

より豊かになっていくことを願っています♪

今回もお読みいただきありがとうございました。

執筆は畠山勇一。またね!

時には既成概念をぶち壊す発想も大事

読者のみなさんこんにちは!

FTJS!ジャムセッション講座運営事務局の畠山です。

今回は

【時には既成概念をぶち壊す発想も大事】

というお話。

オリジナリティについてずっと書いてきたのですが、

そこで自分なりに楽しむ方法として

ひとつ思いついたものがあるのでシェアして行きたいと思います。

目次

●ジャズミュージシャンの魂

●速弾きできないギターリストがあと1ヶ月間で「スペイン」

【ジャズミュージシャンの魂】

原曲のイメージが強い曲は、

かなり原曲のイメージに左右されます。

しかし、世の中にはカバーやリミックスなどの方法で

原曲をリスペクトしつつも全然アレンジを変えてしまうこともあり

そのアレンジが受け入れられると

それはそれでOKとなります。

良いか悪いかはやってみないと分からないので、

ある種、既成概念をぶち壊すのは

「やったもん勝ち」な部分もあるのではないかとも思います。

ジャムセッションを音楽の遊びとして定着させたのは

おそらく「ジャズ」なのかなと思うのですが

僕のジャズに対するイメージは

「小難しい」とか「4ビート」とか「テンションコード」とか

音楽的なものの前に「チャレンジャー魂」

昔のジャズミュージシャンは

映画音楽をアドリブの題材に使ってみたり、

既存の曲のコード進行を使って別の曲作ってみたり、

元の曲からコード分解しまくって別の曲作ってみたり、

ボサノバとかラテンとかワールドミュージックのリズムをドラムで

そして理論的にも技術的にも夜な夜な腕を競い合って磨き合ってみ

ジャズミュージシャンは

「チャレンジャーの集まり」だったのではないか?

と僕は個人的に思っているのです。

たまたま4ビート、

4分音符を貴重とする大きくゆるいビートを基調としているは

その間を8分で割っても良いし、

自由ゆえの解釈だったのでは無いでしょうか?

テンションコードやツーファイブ分解も同じような解釈だと思いま

ロックのような

バスドラムとスネア、

ルートを8分で刻むベースと、パワーコードのギター、

そのようなサウンドと対比すると

アドリブで崩せる自由度はジャズの方がはるかに高いですよね。

ジャズは開拓と進化の歴史ですね。

マイルスやハービーハンコックの後期は

典型的なジャズのスタイルから逸脱してますしね(笑)

「いろんな解釈で演奏できる自由」を含んでいる。

それがジャズの本質なのではないかな?と思っています。

でもやっぱり自由すぎて、

難しなと感じてしまう時もありますけども。(汗)

そんなこんなで

僕はジャズミュージシャンの

「

チャレンジャー魂を尊敬しています。

【速弾きできないギタリストがあと1ヶ月間で「スペイン」

と、言うわけで、

僕も既成概念に囚われずに

「速弾きできないギタリストがあと1ヶ月間で「スペイン」

考えて行きます。(笑)

え?さっきの前置きはただの言いわけだって?

そ、そんなことないです。(汗)

FTJS!で9月にイベントがあるのですが、

ドラムレスでパーカッションが入る

アコースティックスタイルなんですよ。

そこで、機会があれば「スペイン」

なぜなら、僕はメルマガで1月に

「年内にギターで「スペイン」を弾けるようにする」

という目標を立てて宣言してしまったからです。

紆余曲折ありましたが、

おかげさまで毎日ギターの練習をする習慣が出来ました。

とはいえ、未だに速く弾けません(笑)

12月にあるバンドスタイルのイベントがラストチャンスなので、

その前に本番を経験しておきたいなと思っております。

僕は運営側の人間なので僕の出番は優先されませんが、

もしこういう「テクニックは無いけど、この曲やってみたい」

というような人がいた場合を想定して方法を考えました。

方法は2つです。

1つはこういう場合は本人もチャレンジの意志が強いので、

「失敗覚悟でよくあるアレンジでやる」

その代わり、うまくて安定感のあるメンバーを入れて

大失敗にはならないようなセーフティネットを張ることを考えます

でもそれだと、もしかしたら凹んでしまうかもしれません。

ならば、ということで、既成概念をぶち壊してみます。(笑)

2つ目は

「思いっきりテンポを下げてボサノバアレンジにしてしまう」

「え~」という声が聞こえてきそうですね(笑)

本来ならラテンジャズ的なノリとキメがかっこいいスペインですか

でも、アレンジをしっかり固めて一生懸命やりきったら

それはそれでアンサンブルとしてかっこいいと思うのですよ。

それに本人にとっても

「(テンポはかなり遅いけど)

という成功体験になると思うんですよね。

そしたら自信に繋がりますし、

時間をかけて次第にテンポの速い状態で

できるようにして行けば良いじゃない。

楽しく、かつかっこ良く、そして上達にも繋がる方法

いろいろと考えて行きたいなと、

そんな風に思った今日この頃でした!

今回の内容が少しでも参考になれば幸いです。

みなさんの音楽ライフが

より豊かになっていくことを願っています♪

今回もお読みいただきありがとうございました。

執筆は畠山勇一。またね!

わがままとありのままの違い

読者のみなさんこんにちは!

FTJS!ジャムセッション講座運営事務局の畠山です。

今回は【わがままとありのままの違い】というお話。

引き続き「オリジナリティ」をテーマに書いて行きます。

一連の記事で

オリジナリティ=自分自身を受け入れていくことと

僕なりに答えを出しました。

そのヒントとして映画「アナと雪の女王」を題材に

前回の記事では

エルサが「氷の力」を隠してきた幼少期から旅立ちまでの心情から

「

ということを書きました。

https://jamsession-web.sakura.

力を解放して「ありのまま」生きると決めたエルサ

物語は終盤へ向かいます。

目次

●「ありのまま」と「わがまま」の違い

●「アンサンブルを自分に素直に、ありのままに楽しむ」とは?

【「ありのままで」とはどういう状態か?】

※ネタバレ含みます

実は「Let it go~ありのままで~」

には劇中歌とエンドソングがあり

歌詞が大きく違います。

エンドソングは映画のプロモーションでも

歌われるためにあるような感じで

あまり劇中の心理描写に触れないような

ライトな歌詞になっています。

あえて映画の世界から切り離されている印象です。

ところが、

劇中でエルサ(雪の女王)が歌う方は

かなりその時のキャラの心理描写が色濃く出ています。

そして、それを歌う場面は

ストーリーの中盤で大きな転機を迎えるところです。

なので、あの歌詞は映画の結末から考えると

まだ答えが出る前の気持ちなんですよね。

「自分を試したい」

「自分を好きになって、自分を信じて」

という歌詞があり

今まで押さえつけてきた気持ちや自分の力を

解放して自分のやりたいように生きることを試したい

その時の気持ちなのです。

これはこれで

「わがまま」になってしまいがちなのですが、

いつも今まで自分を押さえつけてきた人には

一度思いっきり反対側に振り切ってみるのも

大切なチャレンジの一つだと言えます。

というよりも、

一度振り切ってみないとちょうどいいバランスが、

自分にとっての中庸が、どこにあるのか分からないのです。

そして、

「ありのまま」と「わがまま」の違いに気づき

本当の意味での「ありのまま」の姿になって行く

それがアナと雪の女王の結末なのではないかと僕は解釈しています

エピローグでは

あれだけ自責の念を抱え隠し続けてきた「氷の力」は

人に迷惑をかける、人を傷つけるどころか、

国中の人に楽しい時間を提供する、人に喜ばれる

そんな力となります。

本質は変わらないのに、見方を変えれば価値が変わる。

自分を押さえつけている人の多くは

「わがまま」になってしまうことを恐れています。

「本当はもっと自分は自分勝手な人間だ。

だから素直になんて生きたら周りに迷惑をかける。

嫌われてしまう。」

そんな風に思い込んでいます。

そう、

実は「ありのままの姿=わがまま」と決めているのは

自分自身の思い込みなのです。

【「アンサンブルを自分に素直に、ありのままに楽しむ」とは?】

ここでセッション、アンサンブルの話に戻りましょう。

たとえば、

「アンサンブルを自分に素直に、ありのままに楽しむ」とは

どんな欲求がイメージできますか?

「迷惑をかけてしまうんではないか…」という気持ちは

いったん隅に置いて欲望のまま考えてみてください。

・これでもか!ってくらい他の楽器無視の大音量で演奏したい!

・一人だけ何十分もアドリブをとり続けたい!

・自分の好きな曲だけを演奏し続けたい!

などなど、

もしそうやって考えてしまっているなら

それをそのままだしたら、

確かに周りのメンバーに嫌な顔をされてしまいそうですね。

でもこれらは果たして

アンサンブルをありのままに楽しみたい気持ちでしょうか?

実は上のような周りに嫌われてしまうかもしれない欲求は

「アンサンブル」に求める、ありのままの欲求ではありません。

なぜなら、

上のような気持ちはどれもこれも一人で完結出来てしまうものだか

他の音が聞こえないくらいの音量で演奏したいなら

一人でスタジオ入れば良いし、

一人だけ何十分もアドリブとりたいなら

出回っているマイナスワントラックを

延々とリピート再生すれば出来ます。

楽器を演奏する欲求が先に立ってしまい

ありのままにアンサンブルを楽しみたいという欲求に

気づけていないことがほとんどなのです。

アンサンブルしたいという素直な気持ちはもっとシンプルなはず

「他の人と音を重ねてハーモニーを楽しみたい」

そんな気持ちなのではないのでしょうか?

わがままな気持ちばかり出てきてしまうなら

・ソロライブをやれるだけやる

・自宅で作曲にトライする

など、わがままになれる環境を作って

やりきってみてください。

最終的にはわがままではなく

ありのままが見つかり

自分が「迷惑をかける」と思っていた力は

人に喜ばれたり、その人らしいと言われたり

「オリジナリティ」へと変わって行きます。

それが僕の最近たどり着いた

「オリジナリティ」の現状の答えなのです。

まだまだ、この先変わって行くこともあるでしょうけどね(笑)

答えを出したら、先に進めます!

今回の内容が少しでも参考になれば幸いです。

みなさんの音楽ライフが

より豊かになっていくことを願っています♪

この話はもう少し続きます。

また次回の僕の記事で会いましょう

今回もお読みいただきありがとうございました。

執筆は畠山勇一。またね!

アドリブを最大限に楽しむには「ありのままで」いることが大事!?

読者のみなさんこんにちは!

FTJS!ジャムセッション講座運営事務局の畠山です。

今回は

【アドリブを最大限に楽しむには「ありのままで」

というお話。

前回の記事で

アドリブ主体の音楽である

ジャムセッションに必要なものは「オリジナリティ」

「オリジナリティ」とは

「今の自分の現状を受け入れること」

という結論に至りました。

自分を受け入れることとはどういうことか

それをヒット映画「アナと雪の女王」

を題材に書いて行きます。

ちょっと音楽とは離れたお話ではありますが、

オリジナルサウンドとは密接に関わってくる話なので、

興味ある方はおつきあいください。

目次

●エルサがlet it go~ありのままで~に至るまで

●隠せば隠すほどに小さなほころびが大きな亀裂となるもの

【エルサがlet it go~ありのままで~に至るまで】

※少しネタバレも含みます。

映画にはエルサという

生まれつき雪・氷を操る力を持った女性が登場します。

主人公の一人です。

もう一人の主人公っである妹のアナを

幼い頃に氷の力で傷つけてしまったことから

その力を「恐ろしい力・嫌なもの」として

親以外の誰とも会わずに隠して生きて行きます。

(

誰にも言わない、隠し通すと決めて生きて行くのです。

しかし、感情に大きく左右されるこの力は

多感期を迎えさらに強大になって行きます。

自分自身否定してきた力をコントロールする術も知りません。

そして、お姫様なので

戴冠式で女王として大衆の前に姿を見せる時が来ます。

理由を作り隠れて生きてきたエルサと

理由も知らず隠されて生きてきたアナは

対照的な行動に出ます。

恐ろしい力を隠し通してこのまま式を終えられるかもというところ

アナとエルサは喧嘩をしていまいます。

とっても些細な親子や兄弟・姉妹によくあるような喧嘩。

お互いに「こっちの気持ちも理解してよ」となり

感情を爆発させてしまったエルサは

危険な形で氷の力を大衆の前で発動させてしまいます。

このまま

誰にも言わずに、迷惑をかけずに、

誰も傷つけずに、完璧に隠し通していけるはずだったのに…

遂にやってしまった…もうここにはいられない

とエルサは城を飛び出して山奥へ旅立ちます。

感情を解放したエルサの力で国には冬が到来します。

その時の気持ちを歌ったのが

「let it go ~ありのままで~」なのです。

【隠せば隠すほどに小さなほころびが大きな亀裂となるもの】

アニメですし、かなりディズニー的に

ファンタジー色の強い脚色がなされていますが、

これ、そこらでよく聞く話だと思うんですよ。

例えば、

「氷の力」の部分を「自分の嫌いなところ・コンプレックス」

に置き換えて上の文章をもう一度読んでみてください。

「あ~これは自分自身だ…」

「まさに今これ」

と思った方も中にはいるのではないでしょうか?

僕には心当たりがあります。

コンプレックスを隠そうとすればするほど

それはいびつな形で

そして、自分の望まないタイミングで

顔を出してきます。

押さえ込もうとコントロールすればするほど

その反動で出てきてしまうのです。

そして、いびつな形で生じた不信感が

望まない形で顔を出した刃で取り返しのつかない亀裂を生んでしま

「あ~またやってしまった…こんな性質無ければいいのに」

と自己嫌悪して、また繰り返す。

まぁこれは僕の過去の話ですけどね(笑)

みんなで同じテレビ番組を見ていた時代と比べて

かなりの多様性を認められるようになったものの

逆に言えば、

裁量は自分の判断に任せられることが大きくなってきました。

生きたいように生きられる自由は、裏を返せば

誰も知らない道を自分で切り開いていくことでもあります。

そんな時代の一つの生き方・価値感として共感を呼んだことが

大ヒットに繋がったのかな~と個人的には思います。

これは「音楽性」に置き換えても同じことが言えますよね。

ジャムセッションでも、バンドでも

ロックやジャズが好きな人がいれば、ボカロが好きな人もいる。

聴いている音楽や文化、年代も性別も違うメンバーが集まります。

音楽はかなり自由度が高いからこそ

自分の行いが「自分なりの解釈」なのか「マナー違反」なのか

そこの線引きが分からないものです。

それによって

「自分の現状を受け入れることが出来ず、

多いのかもしれませんね。

さて、この話もここで終わりにはなりませんが、

長くなったので次回に続きます。

アナと雪の女王は「Let it go~ありのままで~」を歌ったら

そこで終わりではありませんしね。

むしろストーリーは中盤です。

その後

「ありのまま」と「わがまま」の違いに気づいて

本当のハッピーエンドに向かって行くのです。

この話はまだまだ続きます。

また次回の僕の記事で会いましょう

今回の内容が少しでも参考になれば幸いです。

みなさんの音楽ライフが

より豊かになっていくことを願っています♪

今回もお読みいただきありがとうございました。

執筆は畠山勇一。またね!

ちょっとの勇気でオリジナルなサウンドは生み出せる

読者のみなさんこんにちは!

FTJS!ジャムセッション講座運営事務局の畠山です。

今回は

【ちょっとの勇気でオリジナルなサウンドは生み出せる】

というお話。

最近になって「オリジナリティ」というものについて、

現時点での自分なりに一つ答えが出たので書いて行きます。

オリジナリティの定義なんて

それこそ

「個人個人違う(オリジナルな)もの」なので、

一個人としての考え方程度に捉えていただけたら幸いです。

目次

●どう弾くかよりも、誰が弾くか

●ちょっとの勇気でオリジナルなサウンドは生み出せる

【どう弾くかよりも、誰が弾くか】

この言葉、

斉藤社長がよくこの言葉を使います。

本人の考えや主張は過去のブログに書かれています。

「どう弾くかよりも、誰が弾くか」

http://ameblo.jp/jamsession-

要は「愛する妻の飯が最高にうまい」理論です(笑)

社長の結論(仮説の段階、らしい)では

「弾いている本人がどれだけ自分の事を信じられているか?」

ということみたいです。

これも「個性ありき」という話なんだと思います。

「うまさの定義」の問いかけですよね。

確かに、技術は洗練されていた方がいい。

でもそれだけでは人は

「うまい」「いい」「一緒に演奏したい」「また聞きたい」

僕も耳にたこが出来るくらいこの言葉を聞かされていますが、

これの僕なりの解釈が

「オリジナリティ」つまり

「現状の自分を受け入れる」ということなのです。

「現状の自分を受け入れる」とは

「下手でもいいやー」と「開き直る」のとは違います。

開き直る人は、実は受け入れてなどいないのです。

開き直りの特徴は「どうせ自分は…」という言葉から始まること。

自分自身を信じているどころか嫌悪していることが多いです。

そうやって出してしまった言葉や音は

自分への嘘を重ねることになり、

時には矛先の定まらない刃となり自分や相手を傷つけてしまい、

ますます自分を信じられなくなってしまう。

そんな負のスパイラルに陥ってしまうのです。

【ちょっとの勇気でオリジナルなサウンドは生み出せる】

技術に自分の存在価値を求めてしまうと

技術には際限がありません。そして、上には上がいます。

そこで存在価値を獲得し、維持するには

トップアスリートのようなメンタルと熱意、

そして生まれ持った素質が必要になってしまいます。

とはいえ…

自分を信じられるようになるには

多少なり技術を取得し続けて進化して行くこともまた必要なのです

オリジナルなサウンドを生み出す効果的な順番はやはり

まずは「現状の自分を受け入れること」だと僕は思っています。

プロのミュージシャンにだって

(

はじめはヘタクソバンドなんて言われていたのに

アルバムを一枚出すごとに見違えるようにうまくなって行く

なんてことはよくあることです。

もしかしたら、今現在のみなさんよりも

尊敬するミュージシャンのデビュー当時の方が

ヘタクソかもしれませんよ。

それでも現状を受け入れ、

自分の良い部分だけを見て慢心することもなく、

自分の悪い部分だけを見て卑下することもなく、

しかし

現状には満足せず前へ前へ進んできた結果がそこにあるのです。

そういう意味では

ジャムセッションに限らず

譜面通り演奏する音楽だって、

オリジナル曲なんてまさに、

表現すること全般に言えることなのかもしれませんね。

♪苦しいこともあるだろさ

悲しいこともあるだろさ

だけど僕らはくじけない

泣くのは嫌だわらっちゃお

進め~~

ってね!

ちょっとの勇気でオリジナルなサウンドは生み出せる。

だけど、ちょっとの勇気が出せないから

苦しかったり悩んだりしちゃうんですよね。

この話はまだまだ続きます。

また次回の僕の記事で会いましょう

今回の内容が少しでも参考になれば幸いです。

みなさんの音楽ライフが

より豊かになっていくことを願っています♪

今回もお読みいただきありがとうございました。

執筆は畠山勇一。またね!

オリジナルなサウンドを生み出す第一歩

読者のみなさんこんにちは!

FTJS!ジャムセッション講座運営事務局の畠山です。

今回は

【オリジナルなサウンドを生み出す第一歩】

というお話。

最近になって「オリジナリティ」というものについて、

現時点での自分なりに一つ答えが出たので書いて行きます。

オリジナリティの定義なんて

それこそ

「個人個人違う(オリジナルな)もの」なので、

一個人としての考え方程度に捉えていただけたら幸いです。

目次

●オリジナリティとジャムセッションの関係性

●オリジナルなサウンドを生み出す第一歩

【オリジナリティとジャムセッションの関係性】

ジャムセッションと言えばアドリブ演奏です。

アドリブというとなんだか特殊な技術や本番力が必要だと

考えがちですが、今の僕は、答えは逆だと思っています。

その場・その時にその人が出来ることをやるのが

ジャムセッションです。

ジャムセッションは、その人が今持っている技術・本番力だけで

工夫次第で参加できてしまうアンサンブル形式なのです。

たとえば、「演奏をする」といえば

「曲」を演奏することを真っ先にイメージしやすいかと思います。

ほとんどの曲には、原作者がいて模範解答がありますね。

「この曲はこうあるべき」という大衆の強い認知があり

そこからかけ離れてしまうと

自他ともに「うまく出来ない=ダメ」

と判断し、判断されてしまい、

結果的に敷居が非常に高いものとなってしまいます。

もちろんジャムセッションをするとしても

そういう「原曲に似せる」という価値観はありますし、

それが面白い時もあります。

また、アドリブというリミッターの外れた音楽には

うまくなればなるほど次の遊びが待っています。

でも裏を返せば、下のリミッターもほぼ外れているとも言えます。

その場で敷居を限りになく下げることも出来るのです。

ジャムセッションは譜面通りの楽曲演奏とは

そもそも目的が違うのです。

譜面を覚えたり、耳コピして曲を演奏する時には、

間違えずに演奏するという

「再現する芸術」の楽しみがありますが、

ジャムセッションはそれ以上に

その場にいるメンバーと「アドリブ」という、

何がおこるかわからない偶発的なハーモニーを楽しむ

「偶然生まれる芸術」の楽しみの傾向が強いです。

ジャムセッションをするのに必要なものがもしあるとするなら

それは「オリジナリティ」だと僕は思います。

ここで言うオリジナリティは

「独創性のある唯一無二のもの」というものではありません。

その人が「今の現状を受け入れているか」です。

逆説的ではありますが、

それこそが「独創性のある唯一無二のもの」だったりもします。

僕にもあるし、

これを読んでいるあなたにも必ずあるものです。

似ている人はいても、自分と同じ人はいません。

その個性が他の個性と化学反応を起こす

その楽しみこそが

ジャムセッションの最高の楽しみなのでは、と僕は思います。

【オリジナルなサウンドを生み出す第一歩】

では、そのオリジナルなサウンドを生み出す第一歩は何なのか?

それはとにかく「本番の回数をこなすこと」です。

確かに、準備・練習は大切です。

練習すればするほどに

本番の成功率は高くなるでしょう。

しかし準備では絶対に得ることの出来ない経験値があります。

それは、本番力です。

本番力は本番でしか身につけることは出来ないのです。

本番力とは人前で演奏する時に

自分の実力をどれくらい発揮できるかということです。

本番力は自分の演奏にかけ算されます。

どんなに練習して家ではすごくうまく弾ける演奏も

本番力が低ければ、当日全く発揮できないのです。

とはいえ、ライブのような発表の場は

そんなに頻繁に作れるようなものでもありませんし

技術力がまだ低い状態で堂々と演奏できるメンタルの持ち主は

そんなにいません。

ライブのような大きな本番でなくても

本番のような体験を出来るものがあります。

それがジャムセッションです。

バンド内で行うのは練習の延長かもしれませんが、

たとえばセッションバーとかにフラッと寄って参加するセッション

一緒にやるメンバーも見ているオーディエンスも知らない人ばかり

初めてのメンバーと人に見られている状態で演奏する。

まさに小規模な発表のような緊張感があります。

なので、本番力も養うことが出来るのです。

え?そんな、自分なんかまだ何も知らないから恥ずかしい?

確かにそういう気持ちは芽生えますね。

でもそこを思い切って

「

「まだまだ下手かもしれないけど、

と今の自分の現状を素直に受け入れて飛び込めたら、

オリジナリティはすぐに見つかるのです。

セッションに必要なものはオリジナリティで

オリジナリティを見つけるにはセッションで

なんだか卵と鶏の話みたいですね(笑)

でも、そんな簡単に「えいや!」とセッションに参加して

自由に演奏なんて出来るものではないですよね?

この話はまだまだ続きます。

また次回の僕の記事で会いましょう

今回の内容が少しでも参考になれば幸いです。

みなさんの音楽ライフが

より豊かになっていくことを願っています♪

今回もお読みいただきありがとうございました。

執筆は畠山勇一。またね!