お気に入りに追加

お気に入りに追加

その1 まずはデモ演奏を聞いてみましょう!

(下の画像をクリックでYouTubeへ移動します。)

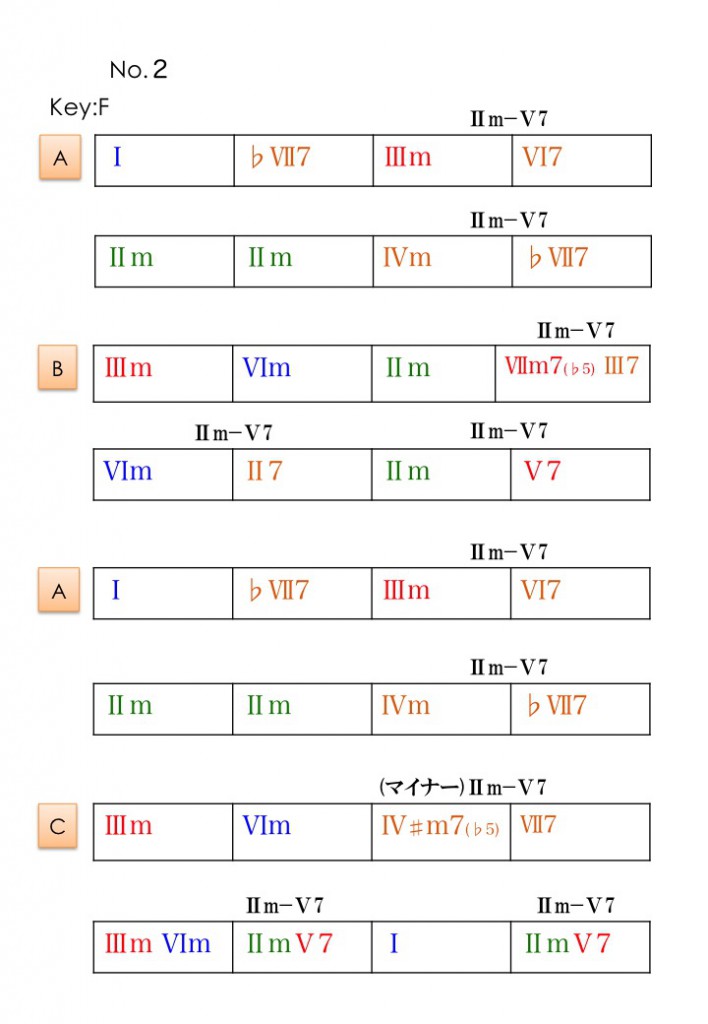

その2 曲のKeyとコード進行について

この曲はKey:Fです。※歌でやることも多いのでさまざまなキーでカバーされています。

コード進行の解説です。

ディグリー(度数)での表記を行っています。ディグリーなどのコード理論についてはこちら。

これに慣れると、コード進行の理解が深まり、様々なKeyや曲に対応できるようになります。

【曲演奏攻略】

●リズムサイドのポイント

<まずこの曲はミディアムスイング(テンポ120~200位の4ビート) でプレイされることの多い曲です。

特別なアレンジが無い限り、

セッションではミディアムスイングでしょう。

また、展開をつけるために、 テーマのはじめやアドリブのはじめ 1コーラスは

2ビートで プレイされることもあります。

ソロが盛り上がると4ビートに展開するのは、

もはや鉄板のリズム的ストーリー展開と言えるでしょう。

仕掛けどころとしては、 今一度コードを見てみて下さい。

「Cメロ」コードが動いている のがわかります。

つまり、

【コード進行自体はCメロが一番盛り上がりたがっている!】

(特にCメロ3,4小節目は部分転調です。)

また、コーラス単位で考えても、 一番最後の8小節に当たるので、

次のコーラスに向けて、 ここを盛り上げるとソリストが反応しやすいです。

ソリストがまだ盛り上げそうだったら、

「Cメロ」でアオり、 ソロを終わらせたそうだったら、 ここで落ち着かせる。

こんな駆け引きが生まれる絶好のポイントです!

●ソリストサイドのポイント

やはり、「コーラス単位」でストーリー展開する事が大事です。

元々はスイング時代の歌ものの曲。

細かいコード進行にとらわれ過ぎず、

まずは大きく歌いあげるイメージが 曲の成り立ちから言っても自然です。

32小節でひと塊りの「1コーラス」を意識して、

まずは

1「1コーラスの前半(AB)後半(AC)」

2「2コーラスで前半、後半」

3「3コーラスで3段階の展開!」

この辺りまでストーリー展開出来れば かなり曲の攻略としては完成していると思います。

細かいコード進行として大事なのは、

Aメロ冒頭2小節目8小節目に出てくる「♭VII7」

これは、 サブドミナントマイナーの2-5分解です。

つまりAメロの7小節目「IVm7」と同じなので、

ここは綺麗に「ブルーノート♭3」 という風に素直にフレージングしてもOKです。

また、ノンダイアトニックコードの セカンダリードミナントがポイントです。

特に「II7」がこの曲のメロディと重なって 一番大事なポイントです。

でもこのコードにあったスケールを探す! という考え方は、まず止めましょう。

アドリブがスムーズに繋がらなくなります。

考え方はシンプル!

【キースケールの4の音を♯4にする!】

コードごとに全てのスケールを切り替えるのではなく、

あくまで中心のキーの4の音を♯させる。

こういう風にシンプルに捉えて下さい。

それだけで、十分このコードのサウンドが聞こえ、 かつ歌うような自然なフレージングが可能なハズです。

大事なのは大きなストーリー展開でバンドが一体になる事!

ですので、細かいコードアナライズはこのくらいにして、 大きく歌うようにソロを構成してみて下さい。

その3 具体的な構成の解説

全体のストーリー展開は 「ABAC構成」を軸に展開するとよいでしょう。

リズム隊のポイントでも書きましたが、

1 1コーラスを「前半(AB)、後半(AC)と2つに分ける」

2 1コーラスを一単位にして大きくコーラスで分ける

という二つの考え方があります。

もちろん、混ぜても大丈夫です!

合計2コーラスソロをとる予定で、

【1コーラス目前半】「 」

【1コーラス目後半】「 」

【2コーラス目前半】「 」

【2コーラス目後半】「 」

という風に細かく展開してもOK!

是非この空欄を 今の自分のテクニックを使って 埋めてみて下さい。

動画を撮影できる環境がある人は動画配信サイトなどにアップして頂ければ、

見させて頂いてアドバイスいたします。

その他質問などはコメント欄や個人ページに書き込んで下さい!

すみません。文中に「キースケールの4の音を♭4にする」とありますが、♯4のまちがいでは?キーFでG7のときにシ♭→シにしておくって話ですよね。

まさにお気づきの通りです!大変失礼いたしました。修正いたしました。